在2025年的3月21日佛山琼花大剧院里,广州华商学院传播与传媒学院播音与主持艺术专业师生集体观摩革命话剧《三家巷》,通过舞台艺术探秘声音的力量与信仰的传承。

舞台回响:一部剧,三代人的精神对话

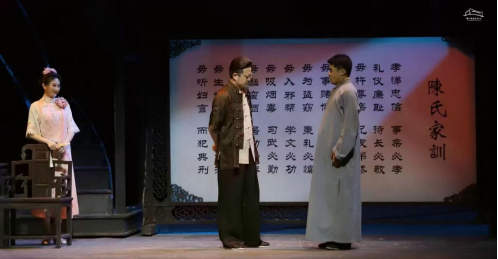

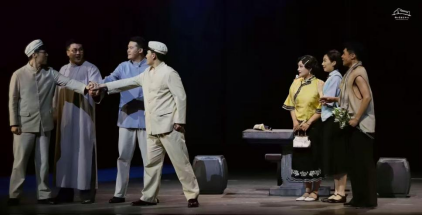

革命经典《三家巷》在琼花大剧院重焕新生。从周炳怒斥反动派的字字铿锵,到区桃气声演绎的生命绝唱,演员以声塑魂的功力让播音学子直观感受到:台词是流淌的情感,舞台是立体的教科书。粤语念白与《陈氏家训》的孝悌之训交织,为革命叙事注入岭南文化基因。

学生感言:话筒后的思考,舞台前的成长

学生1:

这部革命题材话剧让我从专业角度重新认识了声音的力量。故事里周炳的成长真实动人,从痛失爱人的青年到坚定革命者的转变,演员用声音的细节传递了蜕变过程:初期的清亮音色逐渐变得低沉浑厚,颤抖的哽咽与压抑的气声交替,让痛苦与觉醒变得可感可触。陈文婷娇俏的语调与周炳的沉稳对比,暗示了不同阶级青年的命运分路。

最触动我的是演员对声音的精准控制。周炳经历变故后,胸腔共鸣增强,语速放缓,字字如铁锤落地;区桃临终前的气声处理,仿佛生命力随声音流逝,极具感染力。粤语唱段与普通话台词的自然切换,既凸显地域特色,又通过咬字力度差异暗喻文化碰撞。老演员的表演同样精彩,周父训斥儿子时加重齿音,无需嘶吼便刻画出底层百姓的坚韧。 剧中技术运用也带来启发:三维声效虽增强沉浸感,但最震撼的仍是演员不用麦克风的原声呐喊。当周炳的嘶吼直接撞进观众耳朵时,那种真实的冲击力提醒我们——技术永远服务于内容。作为播音生,我深刻体会到,真正的好声音不在于技巧多华丽,而在于能否用最质朴的方式传递情感与信念。舞台上的每个字都带着时代的重量,这或许就是语言艺术的本质。”

学生2:

“作为大一播音与主持艺术专业的学生,在琼花大剧院观看《三家巷》时,我被舞台上演员们精妙的吐字发音艺术深深震撼。这部话剧以三家巷中几个家族的命运为缩影,展现了革命浪潮中青年一代从迷茫到觉醒的成长历程,揭示了个人理想与家国情怀的深刻交织。剧中人物在历史洪流中的抉择与坚守,不仅是对革命年代的深情回望,更引发了当代青年对自身使命的思考——在时代的浪潮中,如何让青春与信仰共振,用奋斗书写生命的华章。

周炳怒斥反动派的场景让我难忘。演员的吐字如锻造钢铁般铿锵有力,字头咬得精准如刀,字腹饱满如洪钟,字尾收束干净利落,每个音节都裹挟着愤怒的力量。他通过气息的强弱控制,将角色从个人悲愤到家国觉醒的情绪层次,化作声波直击人心。这让我想起专业课上反复强调的"气随情动",原来真正的语言艺术,是让气息成为情感的翅膀,让声音成为灵魂的战鼓。

区桃牺牲时的台词处理更具感染力。她倒在血泊中,声音从颤抖的字头开始,逐渐弱化为游丝般的尾音,"阿炳,要好好活着......"每个字都像是被泪水浸润的珍珠,脆弱却坚定。这种对声音轻重缓急的精准把握,将死亡的哀痛化作可触的声波,在剧场里流淌。我深刻意识到,播音艺术不仅是技巧的堆砌,更是用声音雕刻情感的过程——每一处气口、每一次语调的起伏,都在诉说角色的灵魂。

演员用俏皮的咬字和灵动的语调,将少女的娇嗔与迷茫演绎得鲜活生动。那些夹杂着俚语的台词,在她唇齿间流转生姿,既保留了岭南文化的独特韵味,又让角色跃然台上。这让我明白,语言的生命力在于真实与感染力,优秀的台词表达能让观众在语音的涟漪中看见角色的灵魂。

散场时,我仍沉浸在演员们的声音艺术中。这场话剧让我懂得:真正的语言力量,是当声音与情感共振,吐字与灵魂交融时,文字便拥有了穿透时空的魔力。作为播音专业的学生,我深感肩上的责任——未来要用声音传递更多直击人心的故事,让语言艺术在新时代绽放光芒。话剧《三家巷》以震撼的艺术张力,诠释了青春与理想的深刻内涵,它不仅是对革命历史的深情回望,更是对当代青年的激昂召唤:在时代的洪流中,唯有将个人理想融入家国情怀,方能让青春绽放出永恒的光芒,让信仰的火种在传承中生生不息。”

集体共鸣墙

•技巧破壁:"新闻播报的重音强调,竟与周父加重齿音的表演逻辑异曲同工!"

•文化震颤:"当粤语‘落雨大’童谣混入革命宣言,我听见了新旧时代的对撞回音。"

•职业叩问:"剧中青年用热血回应时代,我们该用话筒传递怎样的声波?"

特别发现:那些课本外的声音密码

•区桃临终前的气声处理,成为学子讨论焦点:"气若游丝的颤音,比嚎啕大哭更有力量,这是‘留白’的艺术。"

•粤语唱段引发专业反思:"方言的柔软咬字与革命台词的铿锵形成张力。”

结语:从剧场到演播厅的声学之旅

当大幕落下,学子们的专业笔记里已写满声音的隐喻:有人临摹老演员的声纹曲线,有人摘录《陈氏家训》的"孝悌忠信"。这场观摩实践,让华商播音学子在历史回响中校准了话筒的方向——用专业之声,让经典不老,让青春有根。